高能核物理前沿:探寻夸克-胶子等离子体

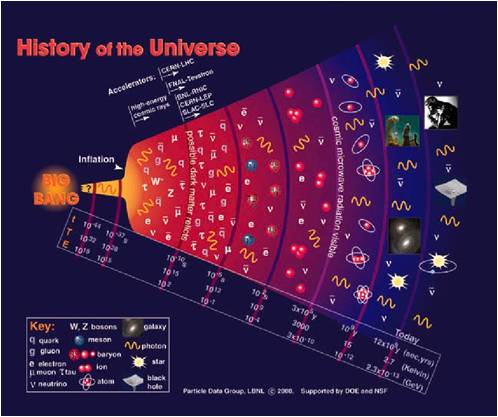

对于我们所身处的物质世界起源,现代物理学认为它是起源于约150亿至200亿年前的一次宇宙大爆炸。在宇宙的早期,物质的温度和密度都相当大,整个宇宙体系达到平衡。初始的宇宙间只有正反夸克、轻子、胶子等一些基本粒子形态的物质。随着体系的迅速膨胀,大约在几个微秒后,温度下降到几百MeV(1MeV的温度大约相当于1.16×1010 K),产生了夸克-胶子等离子体(Quark-gluon plasma, QGP)物质状态,之后随着物质的进一步膨胀和冷却,正反夸克对可以形成介子,三个夸克形成了中子、质子等,同时电子、光子和中微子等轻子依然活跃在宇宙中。此时,早期处于大尺度自由运动状态的夸克、胶子由于夸克/胶子间的强相互作用就被囚禁在核子内,失去了大尺度自由活动的机会。用科学的术语说夸克被禁闭了。但是故事并没用结束。由于整个体系仍在不断膨胀中,结果温度很快下降。当温度降到10亿度左右时,中子开始失去自由存在的条件,它要么发生衰变,要么与质子结合成重氢、氦等元素;化学元素就是从这一时期开始形成的。温度进一步下降到100万度后,早期形成化学元素的过程结束。宇宙间的物质主要是质子、电子、光子和一些比较轻的原子核。当温度降到几千度时,辐射减退,宇宙间主要是气态物质,气体逐渐凝聚成气云,再进一步形成各种各样的恒星体系,成为我们今天看到的宇宙。

宇宙大爆炸学说是现代宇宙学的主流学说,它认为我们今天所处的状态也只是宇宙演化的一个阶段。面对如此美妙的理论,我们不禁会问,我们还能在现今的世界中去认识了解早期的宇宙的状态吗?那时的物质究竟与我们今天所处的物质状态有多大的不同?是不是我们能观测到很多奇特的物质、包括反物质呢?我们又如何去探测它?为了回答这些重要的科学问题,欧美国家相继建立了大型重离子对撞机,如位于美国布鲁克黑文国家实验室的相对论重离子对撞机(Relativistic Heavy Ion Collider,RHIC)和欧洲核子中心的大型强子对撞机(Large Hadron Collider, LHC)。前者运行于2000年,后者运行于2010年,目前两者是当前国际上高能核物理研究的最大规模的科学研究装置。

相对论重离子对撞机和STAR探测器

上世纪70年代末,李政道先生指出:二十世纪物理学存在两大疑难,其一是对称性丢失,其二是夸克禁闭,疑难的解决,可能与真空的结构有关。人们预期通过相对论重离子碰撞形成高温高密极端条件,改变真空的性质,从而解除夸克禁闭产生出一种在夸克层次上的新物质形态-夸克胶子物质或夸克-胶子等离子体(QGP)。这种新物质形态的能量密度将比中子星内部更大,关于核物质的通常概念已不再适用,需要揭示出一些崭新的原理。这一预期一旦得到实验证实将给人们对宇宙演化、星体的形成与性质、物质的微观结构与相互作用等许多方面的认识带来深远影响。正因为如此,相对论重离子碰撞的理论与实验研究形成了跨世纪物理学的一个最前沿的主流研究领域之一。探寻夸克-胶子物质并研究其性质变成一个国际性的大科学。

图1 宇宙演化的示意图(引自:D. E. Groom et al., Particle Data Group, The European Physical Journal C15(2000))

随着科学技术的迅速发展,现代高能重离子(重离子通常指的是重于α能用来加速的原子核)加速器上开展的核物理实验可以为研究宇宙早期物质形态提供一种有效途径。当然这也是目前人们能够在实验室进行宇宙早期物质研究的唯一途径。RHIC是当前国际上一个主要的核物理研究的大科学装置。自从2000年正式运行以来,在该装置上已经取得了一系列重要的科学成果。在RHIC装置运行的头几年,RHIC上有四个大型探测器,它们分别是BRAHMS, PHENIX, PHOBOS 和STAR探测器。这四个探测器的设计有各自的特点,一方面是基于物理上的相互补充,同时兼顾在一定程度上能相互印证。随着实验数据的大量累积以及高效的分析,在2006年RHIC的四个实验组各自发表了对高能重离子碰撞产生的新物质形态的白皮书,慨括了新物质形态的实验证据和相关性质。

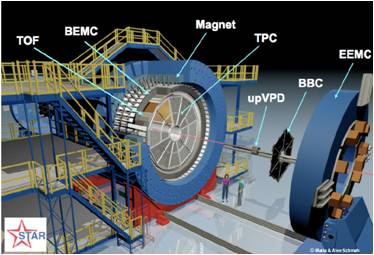

四个探测装置的其中一个大型探测器是螺旋管径迹探测器(Solenoidal Tracker at RHIC,STAR)。所谓STAR探测器,是具有中心快度区域的全方位角接收度(|η| < 1, 2π), 具有多径迹事件重建能力,能够直接提供大动量范围(0.2-30GeV/c)的带电粒子信息由不同探测子系统构成的一个大型探测器复合装置。围绕STAR探测器和相关的物理分析构成了一个大型STAR国际合作组。合作组由近五百位科学家和研究生组成,他们分别来自于美国、欧洲、亚洲、南美洲等十余个国家的近五十家单位。在合作组中,中国六家科研单位是重要的组成力量,这些单位包括中国科学院上海应用物理研究所、中国科学技术大学、清华大学、华中师范大学、中国科学院近代物理研究所和山东大学等。

STAR探测器主要部件包括时间投影室、硅顶点探测器、桶型飞行时间探测器、电磁量能器等。这些探测器子件都是STAR探测器的重要组成部分,他们就像身体的不同脏腑既独立工作,又协同合作,从而使得身体的运转保持生命力。STAR探测器通过不同探测器子件的汇集的信息,从而来获取每一次原子核对撞后的末态产物信息。

这里我们要特别提到的STAR的核心探测器子件,即时间投影室。时间投影室的全称是Time Projection Chamber(TPC),它是STAR 探测器的主要径迹探测器。TPC能够探测粒子的径迹,测量其动量,并且通过测量粒子在TPC 气体中的电离能损对粒子进行鉴别。STAR-TPC 是一个桶状结构的气体漂移室,长4.2m, 直径为4m, 与束流同轴, 气体室的内半径和外半径分别是0.5m和2.0m 的.在磁场强度为B=0.5T时, 能够测量横动量(pT)为0.15 <pT<30GeV/c的带电粒子。TPC 覆盖中心快度(|η| <1),具有2π方位角接收度。

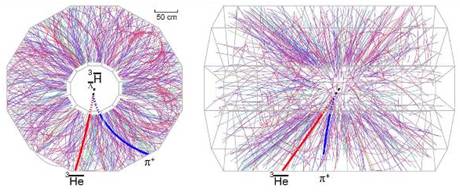

带电粒子穿过TPC时,通过电离激发使气体外层电子从气体原子中逃离。这些电子在TPC高压电场的作用下移向TPC端部,在穿过阳极丝后漂向场丝的过程中发生雪崩放大,在读出片上感应出来的镜像电荷,经过读出系统的进一步放大和分析, 数字化后通过光纤传输到STAR 的数据采集系统(DAQ)。传送到DAQ的数据记录成千上万个原始数值, 这些原始数值通过算法重建得到粒子电离的位置、径迹、以及碰撞的顶点位置等。收集到的所有粒子电离位置的三维坐标后, 通过算法拟合得到粒子的螺旋径迹。得到的粒子径迹加上另外其他径迹探测器得到的粒子位置信息一起重新通过拟合,就得到了的粒子径迹称为全局径迹, 通过拟合所有的全局径迹得到碰撞顶点(primary vertex)的位置。得到碰撞顶点之后,对与碰撞顶点最小距离小于3cm的全局径迹进行重新拟合,要求其来自于碰撞顶点, 这样得到的径迹称为原始径迹(Primary track),由于碰撞顶点有较高的位置分辨,因此原始径迹的精度比全局径迹高。碰撞顶点的位置分辨大约为350μm, 全局径迹的数量越多,顶点的位置分辨越好。TPC的原始径迹的重建效率与粒子种类、动量、径迹选择的条件、碰撞多重数有关。TPC通过测量带电粒子穿过TPC气体时的电离能损(dE/dx)对粒子进行鉴别。对于Au+Au碰撞,通过对dE/dx 的测量可以使π介子和k介子分辨到∼0.7GeV/c, 质子和π, k分辨到∼1.3GeV/c。图3显示了TPC上探测到的第一个反物质超核-反超氚核及其衰变的粒子(反氦3和π+)径迹。在这个反超氚核的发现上,STAR中国组做出了杰出的贡献。该项发现也被评选为2010年度“中国科学十大进展”。

为了进一步提高粒子鉴别能力,STAR合作组内的中美两国科学家采用多气隙电阻板室(MRPC)技术建成了STAR实验的大型飞行时间探测装置(TOF)。MRPC是一种具有优良的时间分辨性能的气体探测器,它造价便宜,可方便地设计出不同大小和不同形状的读出单元,已经成为高能物理实验中建造飞行时间探测器的主流技术。简单地说,MRPC是由一系列平行玻璃电阻板组成,玻璃板之间用尼龙丝分隔成气隙,通过石墨电极与高压相连。这样就可以在气隙中形成一个均匀的强电场。当带电粒子穿过气隙时, 在灵敏区内电离产生的电子立即开始雪崩过程, 而玻璃板由于其电阻性不会参与产生感应电荷,对粒子雪崩产生的感应电荷透明, 感应电极上将收集到各个气隙的感应电荷之和。读出电极通过读取感应电极上的感应电荷记录粒子到达TOF 探测器的时间。TOF系统由两部分组成,桶部的TOF板以及顶点位置探测器(VPD),分别测量粒子的终止(到达TOF探测器的时间)和起始(碰撞发生的时间)时间, 从而提供粒子飞行时间, 结合TPC提供的粒子径迹的长度以及动量信息,可以得到粒子的速度和质量等信息,从而对粒子进行鉴别。

STAR飞行时间探测器得到了中国国家自然科学基金委、中国科学院和国家科技部等共同资助,并由STAR中国合作组研制完成的。2006 年开始批量生产,2010年全部安装成功, 时间分辨率小于100ps。通过飞行时间探测器,STAR 谱仪的π介子和k介子分辨可以0.7GeV/c提高到1.8GeV/c, 质子的鉴别从1.1GeV/c提高到3GeV/c。借助于TOF优良的粒子鉴别能力,STAR合作组于2011年首次观测到迄今最重的反物质原子核:反氦4。在这项重要的发现中,STAR中国组又一次发挥的极为重要的作用。

STAR探测器的主要科学目标是寻找前面提到的被科学家认为的可能大量存在于宇宙大爆炸早期的新物质形态,即夸克-胶子等离子体(quark-gluon plasma,QGP),并研究极端高温、高密下的强相互作用物质的演化动力学,同时积极寻找新的粒子态。RHIC的第一期已运行了十余年,产生了一大批激动人心的科学结果,有多方面的证据支持QGP的存在。

图2 位于RHIC 对撞机上的STAR 探测器图示

图3 STAR-TPC上探测到的粒子径迹。其中反氦3(3He)和π+是超氚核( )的衰变产物。(a)正对着对撞轴看TPC 的粒子径迹;(b)剖面图(引自:The STAR Collaboration,Observation of an Antimatter Hypernucleus,Science,2010,328:58 ~ 62)

)的衰变产物。(a)正对着对撞轴看TPC 的粒子径迹;(b)剖面图(引自:The STAR Collaboration,Observation of an Antimatter Hypernucleus,Science,2010,328:58 ~ 62)

夸克-胶子流体

夸克是组成物质的最小单元,夸克与夸克之间通过色场相互作用,胶子是夸克间作用的传递子,就如光子之于电磁相互作用。奇怪的是,自然界中没有观察到单个独立的夸克,也就是说,常态下夸克是禁闭的,如囚禁在质子中的三个轻夸克、囚禁在介子中的夸克与反夸克。理论物理学家认为,在宇宙大爆炸的初期,因为物质密度和温度都非常高,夸克禁闭被打开,从而夸克能自由自在、无拘无束地在较大的尺度内运动。这是一种新的物质形态,即夸克-胶子等离子体,它大量存在于宇宙大爆炸初期。然而,如何在现实世界中探测夸克-胶子等离子体?确认其已经产生的信号又是什么?

描述这种夸克/胶子之间的强相互作用的理论是量子色动力学(Quantum Chromodynamics, QCD),夸克-胶子之间的非阿贝尔色相互作用具有渐近自由的性质。由于夸克禁闭在强子内是一种低能强相互作用现象,Wilson提出用格点规范理论来处理这一非微扰问题。但是Monte Carlo计算和解析分析都表明,四维时空的QCD理论没有发生相变的迹象,即不可能用动力学方法分离出自由的夸克。

从二十世纪八十年代开始,国际物理学界开始研究高温高密QCD相变,讨论强相互作用的相结构,探索QGP的性质以及在实验室的产生。1982年,欧洲子实验组(EMC)通过子在原子核上的深度非弹性散射实验,发现原子核与自由核子的真空结构明显不同。由此可以设想高能核—核碰撞可能会导致QCD相变。密度效应和温度效应的共同结果产生QGP。密度效应即核子的相互重叠;温度效应即真空中夸克的热化产生将使得夸克胶子可以在原子核的尺度这样一个范围内运动。目前,关于QCD相结构和新物质形态的研究已成为核物理、粒子物理、凝聚态物理、场论、宇宙学和天体物理的交叉学科,是一个广泛关心的问题。

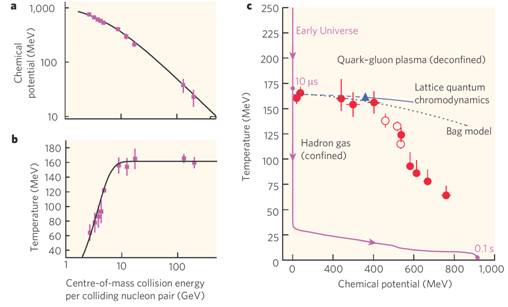

基于格点QCD的计算说明,对于包含u(上夸克)、d(下夸克)和s(奇异夸克)的零重子密度的物质,从强子相到退紧闭的夸克相的相变温度大约在170MeV左右。图4显示了从实验中强子谱进行统计分析得到的热密的火球的重子化学势、温度和相图。从左上图,我们可以清楚地看到,物质的化学势(可以理解为正物质相对于反物质的重子数过剩度,或称净重子化学势)随着碰撞能量的增高,迅速减小。同样,在碰撞质心系能量10GeV/c之前,系统的温度迅速升高;但之后温度趋于饱和。这个温度平台也支持Hagedorn提出的极限温度的假定,它强烈地暗示着在这个临界碰撞能量时系统已达到了分离夸克相与强子相的相边界。在这个能量之后,所有附加的能量都将作为进一步加热夸克-胶子等离子体所用,当然,这个加热了的夸克-胶子等离子体再次冷却、并在相边界(临界温度)达到化学冻结。图c显示了强相互作用物质的相图。蓝线和点线分别是格点QCD和口袋模型的计算得到的相边界。在低重子化学势时,相变温度不很敏感于核的重子化学势减小。图中的圆点代表实验数据,说明了图b所对应的低质心能量的数据未能达到相边界,它们还一直处于强子相。在图中,还画出了代表可能的相变临界终点(三角点)。因为理论上认为在低重子密度处的相变是一种平滑的过渡(cross-over),而预言的一级相变发生在高重子密度处,其临界终点则在图上用三角显示。

图4:高能重离子碰撞中产生的热密物质的化学势(a),温度(b)随碰撞的质心系能量的关系;(c) 强作用物质的相图:数据点来自(a)(b),粉色线表示了宇宙早期的演化,蓝线和点线分别是格点QCD和口袋模型的计算得到的相边界。圆点代表数据。三角点代表可能的相变临界终点。 【引自:P. Braun-Munzinger, J.Stachel, The quest for the quark–gluon plasma, Nature448, 302(2007).】

通过多年的RHIC运行和努力,核物理学家认识到,可测量强子(夸克通过强相互作用形成的色中性束缚态)的椭圆流观测量能反映出新物质形态-QGP的重要信息,同时通过对高横向动量强子谱的核修正因子的测量,能给出新物质形态的热密程度。

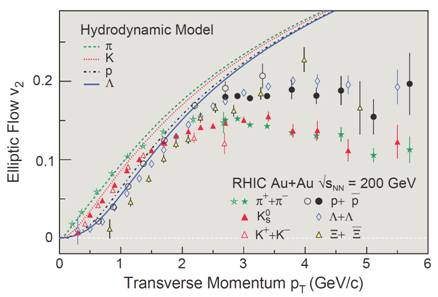

图5:2000亿电子伏的金核+金核碰撞中的可测量强子的椭圆流参数v2随横向动量pT的分布函数(上图);图中,v2=<cos2j>,表征发射粒子在动量空间的各向异性程度,即碰撞火球是圆球形向外膨胀的,还是椭圆球形等形状向外膨胀的。它和系统的压力梯度、温度等参数相关,通过测量v2,能够提供核物质系统的状态方程等基本信息。【引自:The Frontiers of Nuclear Science – A Long Range Plan, USA-DOE, 2007】

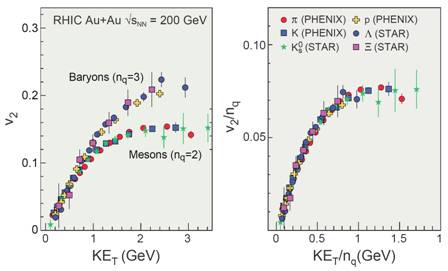

图5的上图显示了不同强子的椭圆流随粒子横向动量的变化关系。所谓的椭圆流,是指出射粒子在横向平面(Px-Py)的各向异性的程度。图中清楚地显示了在低横向动量区间粒子的椭圆流具有明显的粒子质量的依赖性。具体地说,在横动量(Pt)<1.5GeV/c, 随着粒子质量的增加,椭圆流的值减小。而这与理想流体力学的描述几乎是一致的。这暗示着这些不同的强子处于同一个速度场中,而且碰撞介质已经达到了近似的热化(早期物质间强的相互作用,以及小的平均自由程),具体理想流体的行为。而在中间横向动量(2GeV/c以上),粒子的椭圆流具有明显的重子、介子分类行为。

而这种分类行为,若用粒子的动能来表示(KET),在中间KET区间,椭圆流显示了明显的粒子种类的分类,见图5的下排的左图。也就是说,由两个夸克-反夸克组成的介子(nq=2)其椭圆流是一样的,而与介子的质量大小无关;由三个夸克(nq=3)组成的重子的椭圆流也一样,而与重子的质量无关。这就意味着这些介子、重子的椭圆流有可能都是从部分子的椭圆流发展起来的,因此强子的椭圆流只与组分夸克数有关,而不依赖于它们的质量。在这个思想的推动下,如果我们把强子的椭圆流与动能都除以组分夸克数(KET/nq)就得到了具有十分理想的标度行为的组分夸克流(v2/nq),如右图所示。在这个中间横向动量区间,不同版本的夸克组合模型能十分成功地描述椭圆流的大小,以及强子谱和核修正因子(定义为对心碰撞的粒子产额和周边碰撞的、在归一到各自碰撞中心度两体碰撞数之后的产额比率,它是测量中心碰撞时,高动量喷注穿过热密的QCD介质能量损失的直接实验手段)。

为了检验以上的强子的集体性行为是否同样适合于奇异夸克,RHIC的核-核碰撞实验提供了大量的f介子和Ω重子的数据。我们知道,f介子是奇异夸克(s)和反奇异夸克组成,而Ω重子是有三个s夸克组成。与轻夸克(u,d)不同,奇异夸克都是通过碰撞产生的。因此检验f介子和Ω重子的椭圆流、核修正因子对确认部分子层次的集体性具有重要的意义。通过数据分析发现,中间横向动量区间,f介子的椭圆流参数和k介子的椭圆流参数一致,而Ω重子的椭圆流则和其他重子同类;同样,f介子核修正因子分布函数和其他介子的核修正因子归在一组,而Ω重子的核修正因子则和重子同类。因此,含奇异夸克的f介子和Ω重子也符合介子-重子归类律。这说明在RHIC碰撞中,已经建立起了至少是u,d,s都达到热化的夸克-胶子自由度,这是形成QGP的直接信号,也是RHIC-STAR合作组观测到的主要结果之一,其中有很多工作是STAR中国组为主完成的。

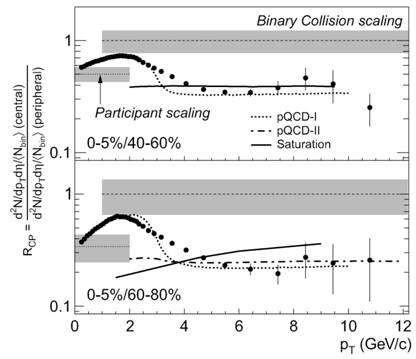

前面我们主要讨论了低、中间横向动量的物理,即通过椭圆流的实验信号,发现RHIC中的物质具有部分子集体性和强耦合的流体特征。现在我们来看这样的介质,其热密性质如何。可以想象,当一束由硬过程产生的高速部分子喷注,当它穿过热密的QCD强相互作用物质时,由于多次散射等过程会产生部分子能量损失。为了刻画这种能量的损失,我们可以利用核修正因子来度量。图6显示了金-金碰撞的核修正因子RCP。上图是通过碰撞数归一化后的中心碰撞(0-5%中心度)下的横向动量谱与次边缘碰撞(40-60%中心度)的横向动量谱的比,下图是对应的中心碰撞(0-5%中心度)与边缘碰撞(60-80%中心度)的横向动量谱的比。这里提到的中心度指的是每次对撞事件的几何截面占总截面的比。中心度越小,越是对应的是中心碰撞,反之对应是边缘碰撞。假定核-核的最大碰撞参数是bmax,则0-5%中心度的碰撞参数区间为(0-√5)bmax。考虑到不同中心度下的核子-核子碰撞数目不一样,因此在计算以上横向动量比(核修正因子)的时候需要把对应的中心度区间内的碰撞数进行归一化。可以看到,在高横动量PT>5GeV/c时,RCP仅有0.3左右,即70%的高横向动量的粒子被热密物质所淬火。从定量的计算中,人们可以提取热密物质的能量密度。另外,可以通过对直接光子的测量,人们可以提取热密物质的温度。实验的结果毫无疑问地发现,这种热密物质的能量密度和温度已经完全超过了格点QCD所预言的夸克胶子等离子体相变所需要的能量密度和相变温度。

从上述的椭圆流和喷注淬火的实验结果,我们认识到RHIC碰撞中产生的物质是具有非常接近理想流体特征的集体流,这种集体流是部分子层次,对应的物质是非常热密的。这一系列实验的结果已经无法用强子层次的模型来解释。如果用专业的词汇说,RHIC已经产生了强耦合的夸克-胶子等离子体(sQGP),或被形象地称作为夸克汤。

图6:核修正因子RCP随横动量pT的分布。RCP是对心碰撞的粒子产额(0-5%中心度)和次边缘碰撞(40-60%-上图)或边缘碰撞(60-80%-下图)的、在归一到各自碰撞中心度两体碰撞数之后的产额比率,是测量中心碰撞产额压低的直接实验手段:如果RHIC中心碰撞和周边碰撞的物理特性一致,即没有形成致密物质,这个比率应该为1;如果中心碰撞相对于周边碰撞有新的物理,即形成致密物质,部分粒子在穿过致密物质中被吃掉了,这个比率将小于1,小于1的程度和致密物质的体积、密度相关。【引自:J. Adams, et al., STAR Collaboration, Phys. Rev. Lett. 91 (2003) 172302.】

在众多解释椭圆流的理论模型中,对于低横向动量粒子,流体动力学模型能非常成功地描述数据。早期是利用纯粹的理想流体力学模型,随后在流体力学中引入了粘滞系数,发现RHIC上形成的新物质非常接近于理想流体,其剪切黏滞系数和熵密度的比率(也称约化粘滞系数,它是一个表征系统接近于理想流体的程度的物理量)非常低,接近1/(4p)。从弦论理论出发,发现已知的大量强耦合系统的粘滞系数和熵密度的比率不应该小于1/(4p)。这就是说,RHIC中形成的QGP物质的是一种十分接近理想流体状的物质,这与早期理论上认为的RHIC将制造出弱耦合的夸克-胶子等离子体(或称为类气体状的夸克胶子等离子体)相反。而要实现弱耦合的QGP物质需要远远更高能的重离子对撞来实现。

值得指出的是,刚刚在几年前在欧洲核子中心的LHC上运行的质心能量为27万亿电子伏(2.7太电子伏)的铅核-铅核的对撞中,科学家也观测到了带电强子具有很大的椭圆流。通过粘滞流体力学的拟合,人们提取出的约化粘滞系数似乎要大于RHIC能区的值,但仍然相当接近1/(4p)。这个最新的实验数据也说明了,即使在更热密的LHC的强作用物质中仍然是强耦合的的夸克-胶子流体!图7表示了几种不同尺度的物质,它们的约化粘滞系数随温度的变化关系,其中的最小值处对应于相变的临界点。QGP物质的约化粘滞系数的温度依赖性测量是将来RHIC物理和LHC物理一个重要科学目标。

图7:表示了几种不同尺度的物质的约化粘滞系数随温度的变化关系,其中各自的最小值处对应于各自的相变点。右边的曲线描述了零净重子密度的QCD物质的约化粘滞系数。在相变点附近,QGP的约化粘滞系数非常小,只有弦理论极限的1-3倍。将来的实验将精确地决定约化粘滞系数与温度依赖性。如果流体状的QGP在高温时存在准粒子,其约化粘滞系数将上升。 【引自:Report to theNuclear Science Advisory Committee, Implementing the 2007 Long Range Plan, January 31, 2013】

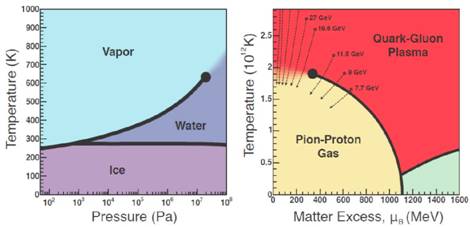

图8 (a)水的相图;(b)夸克胶子等离子体的相图。RHIC 200 GeV/c 时,物质与反物质近似相等,即净重子化学势接近零,其实验结果位于相图的左侧。随着能量的下降,反物质含量减小,重子化学势升高,因此RHIC 的低能数据可以用来研究QCD 的相图。图(a)的水的临界点(实点)已经由实验测量得到;而图(b)的QCD 临界点(实点)目前还只是理论上的预言,临界点附近的能量是科学家们估测的RHIC 能量扫描所可能对应的在相图所处的位置。右下角的区域可能对应于中子星的夸克物质的色超导相。图(b)中所示的三个相的边界还只是理论上的预言,急迫需要实验上来确定【引自:Report to the NuclearScience Advisory Committee, Implementing the 2007 Long Range Plan, January 31, 2013】

展望

RHIC对撞机的重离子束流在亮度增强、探测器性能升级、数据获取速度提高之后,其采集的海量数据将进一步增加统计,这些高统计的数据将使得我们能够更好地定量地理解QGP性质。特别是从RHIC的低能端扫描实验的结果,使人们有可能来确定QCD相变的临界点并确定强子相-夸克相的边界。目前,STAR合作组已经有一些初步的能量扫描数据和实验的信号表明在11GeV附近可能出现QGP相变的临界点(如图8右图所示)。前面也已经提到(图4),在高温、低重子化学势时从强子相到夸克相是一种平滑过渡,相反在能量较低时有可能存在一级相变的临界点,如右图实点所示。这个临界点类似于图8左图中所示的水从液态到气态的临界点(左图实点所示),此时水的温度和压强都不能太高。在实验上对QCD相变临界点和相边界的确定将有十分重要的意义,一方面它将大力提升人们对高温高密QCD物质的认识,另一方面它也对格点QCD理论的检验起到重要作用。另一方面,沿着LHC能区,人们预期此时的QGP的寿命更长,因此可以进一步研究QGP的性质。通过RHIC的能量扫描和LHC重离子对撞实验,科学家们有望能够定量地测量QGP物质的输运性质(如约化粘滞系数)和部分子能量损失随温度的演化。当然,在低能段(几个GeV/c-几十GeV/c)的一些新建的装置也在全球范围内进行,如德国的FAIR,俄罗斯的NICA,以及将来中国的强流离子加速器(HIAF)等。这些装置的最终建成也将对确定QCD相变临界点和研究低温高密的核物质做出重要贡献。

另外,由于RHIC、LHC上产生的夸克胶子物质具有近似相等的正物质与反物质,因此它们又是研究反物质产生和寻找奇特强子态的理想场所。STAR合作组的中国科学家与国外合作者们已经发现了首个反物质超核(反超氚,Science , 328, 58 (2012))和迄今观测到的最重的反物质原子核(反氦4,Nature 473,353 (2011)),表明了RHIC装置在反物质探索上的独特优势。LHC上近期的数据也证实了以上两个反核的存在。因此,利用高能重离子对撞机,研究物质-反物质对称性破缺也是未来的一个方向。值得指出的是,不久前由CERN反氢原子实验组获得的突破性进展是激动人心的事件,在反氢原子捕捉上的技术突破为反物质原子的基本规律的验证和潜在的利用迈出了坚实的一步。

在QCD物理研究上,电子-离子的对撞也是未来高能核物理发展的一个重要方向。目前,在美国核物理学界正在积极谋划建设电子-离子对撞机,中国未来的强流离子加速器也在积极考虑离子-电子对撞模式。通过电子-离子对撞,科学家们能够清楚地研究核子的自旋起源和核子内的三维部分子分布函数,极端胶子密度下的QCD物质,QCD物质中的色荷的传播等重要物理问题。

总之,相对论离子碰撞是物质科学研究的重要前沿,是研究强相互作用的基本途径,是研究宇宙演化早期阶段的实验室,是研究夸克-胶子等离子体新物质形态的工具,是寻找反物质原子核和奇特强子的理想场所。由于这类大科学研究涉及到巨额的经费需求和技术的先进性,国际合作是一种普遍的模式。通过十余年的RHIC-STAR国际合作,中国高能核物理队伍已积极融入到国际合作的队伍中,借此也提升探测器研发的水平,并做出以我为主的国际一流物理工作,也培养新一代的年轻科学家。可以预计,在不久的将来,中国的高能核物理实验队伍在国家的进一步支持下,必将获得新的重要进展,在国际核物理前沿研究上占有重要的一席之地。(原载于《现代物理知识》 作者:马余刚)

[本文相关工作得到了国家自然科学基金委重点项目11035009,国际重大合作项目11220101005,中国科学院知识创新工程KJCX2-EW-N01的资助。]

作者简介

马余刚,男,博士,研究员。1968 年出生于浙江省余姚市。现任中国科学院上海应用物理研究所研究员、博士生导师。973 项目“高温高密核物质形态研究”首席科学家;国家杰出青年基金获得者。现任中科院上海应用物理研究所学术委员会执行副主任,核物理研究室主任。是RHIC-STAR 国际合作组的中方负责人。长期从事中高能核物理和放射性核束物理的研究。先后获得了中科院自然科学奖二等奖、国家自然科学奖二等奖、上海市自然科学奖二等奖、中国青年科技奖等奖励或荣誉。

科普文章

科普文章